在“颜值经济”与“悦己消费”的双重驱动下,中国美瞳市场近年来迎来爆发式增长。数据显示,2016年至2021年间,行业规模从42亿元跃升至282亿元,年复合增长率达46%,2021年市场规模突破283亿元,预计2025年将达500亿元。庞大近视人群(2025年预计7.5亿人)的功能性需求,叠加K-pop文化与美妆潮流的推动,美瞳从“边缘品类”跃升为颜值经济的重要载体。

2019年成立的国产品牌Moody,以“短抛期+设计创新+供应链壁垒”策略切入市场,成为行业变革的“破局者”。彼时,美瞳赛道正经历转型阵痛:日韩品牌因代购渠道混乱陷入信任危机,传统国际品牌技术领先但设计保守,而“瞳代”乱象加剧行业内卷。Moody通过聚焦中小直径自然风格、推出“三圈图案设计”“金粉工艺”等创新产品,迅速打破“大直径”审美定式。其奶茶系列入选Behance设计精选,超瞳系列斩获“元宇宙未来风潮奖”,通过“用户共创”机制细分粉棕、灰棕等数十种色系,实现“千人千瞳”的个性化体验。

供应链端,Moody以“产学研合作+自建工厂”构建双重壁垒。一方面,联合实验室与高校技术共享平台累计申请高价值专利池,仿生水凝胶、纳米透氧膜等材料推动产品从“装饰性”向“功能性+健康性”升级;另一方面,2022年启动的江苏爱睿思工厂规划年产能8亿片,覆盖日抛透明片、彩片及半年抛等主流产品,通过三明治工艺、磁悬浮运输技术、10道AOI自动检测等创新,将产品不良率从行业平均3%降至0.5%以下。这一布局不仅实现生产自主可控,更以GMP认证与多张产品注册证为医疗级市场铺路,技术成果反向输出至全球30余个国家和地区。

市场策略上,Moody在2023年开启“利润优先型”转型。面对行业“卷价格”“卷销售费用”的困局,品牌将销售费用率从30%-40%压缩至20%以下,聚焦日抛系列等高毛利产品,毛利率维持60%以上,远超行业40%-50%的平均水平。线下渠道方面,Moody收缩传统眼镜店合作,转而深耕山姆、屈臣氏等新零售渠道,以“头部品牌+爆品聚焦+大包装”策略撬动高转化率。2023年山姆渠道销量远超预期,同期上海K11直营店月销达18万元,超越行业平均水平。

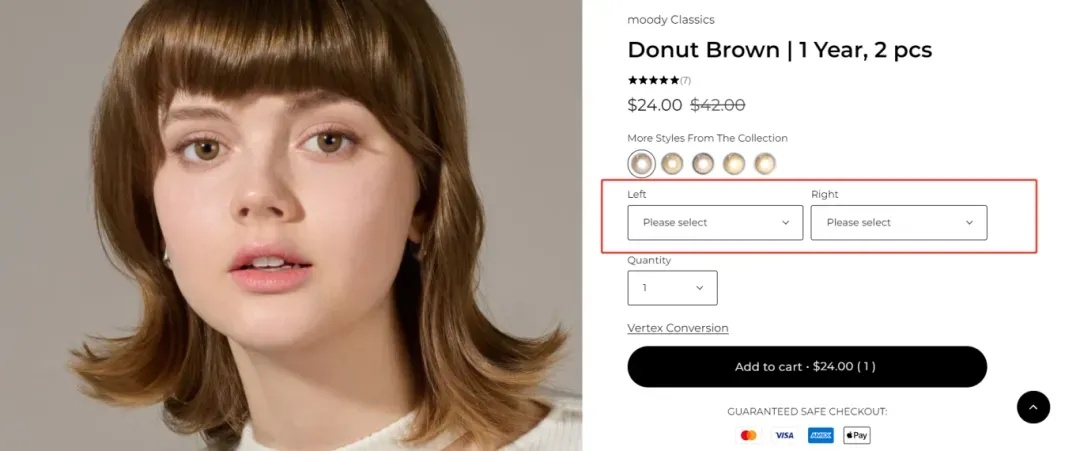

海外扩张中,Moody以“独立站+社交媒体”双引擎驱动。通过Instagram与TikTok构建内容生态,Instagram账号以11.7万粉丝展示精致产品图,强化“时尚”“高品质”形象;TikTok则通过红人合作发布场景化种草内容,累计获27.3K粉丝与121.2K点赞。品牌注重本土化适配,在欧美市场突出“个性表达”,在东南亚强调“日常实用”,优先选择与调性契合的中腰部红人,降低合作成本的同时提升粉丝黏性。TikTok挑战赛、直播带货等形式进一步扩大UGC传播,例如#MoodyEyes主题挑战吸引用户分享佩戴效果,形成裂变效应。

然而,Moody的扩张之路并非坦途。竞品可啦啦通过创新产品与供应链深耕,2016年至2024年销售额连续9年高速增长,2024年GMV超15亿元且大幅盈利,市占率位列行业第一。若将视野扩展至整个隐形眼镜市场,强生、库博光学、爱尔康与博士伦四大巨头占据全球92%的份额,消费者对安全性与舒适性的严苛要求,成为Moody突破隐形眼镜赛道的重大考验。与此同时,小红书等平台上关于Moody品控失误、佩戴不适的“避雷”帖子,暴露出质量管控的隐忧,这对依赖网络评价的Z世代消费者而言,可能直接影响品牌忠诚度。